甲岸村居民与东岸村居民合影。

甲岸村居民所坐大巴第一批登上深中通道。

甲岸村居民与东岸村居民共品传统小食茶粿汤。

甲岸村居民与东岸村居民共享美食。

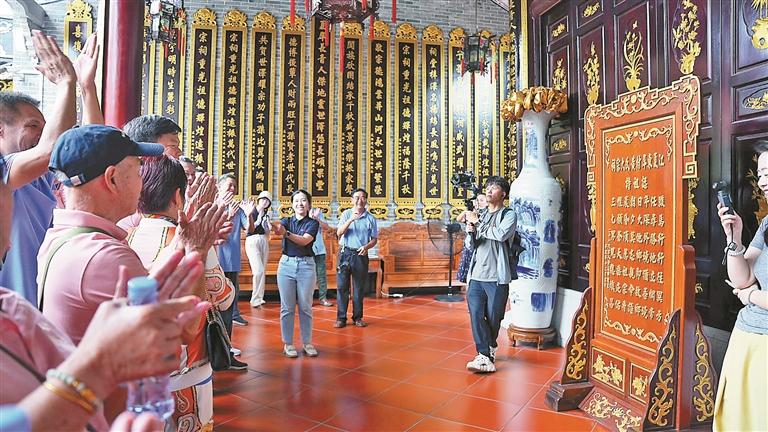

甲岸村居民与东岸村居民共念认亲诗。

居民准备好的传统小食。

甲岸村准备的传统小食茶果。

深圳新闻网2024年7月1日讯(记者 何静 实习生 范凯洋)6月30日下午,深中通道正式通车试运营。在通车的第一时间,新安街道甲岸村的黄氏宗亲带着筹备多日的传统小吃,跨越深中通道,回到珠江口西岸的“老家”东岸村与宗亲们齐聚一堂,共叙亲情。珠江口东西两岸宗亲们用最质朴的方式,共同见证这一历史时刻。

六百多年前,黄氏祖先从珠江西岸的香山县(今中山市与珠海市交界)的东岸村,迁至珠江口东岸的新安县(今深圳宝安区)开基立村,因与东岸村隔着大海,所以命名为“隔岸村”,后逐渐演变成现在“甲岸村”。

两地两村隔着珠江入海口,遥遥相望。深中通道对他们的意义更加具像化——链接起了珠江口东西两岸两个村子血脉亲情,让他们“回家”的路更近了,让彼此的心更近了。

“骏马登程往异方,任寻胜地立纲常;年深外境思吾境,日久他乡是故乡……”早上7点,甲岸村的黄氏宗祠里,黄氏宗亲们一起念起了这首黄氏认亲诗。随后,大家开始制作茶果、煎堆等传统小食,给宗亲们带上最新鲜的“手信”。

“我们出发啦!”深中通道通车试运营第一时间,甲岸村村民穿着统一的服装,乘车出发,前往东岸村。一路上,大家都非常激动。“海底隧道很神奇。”“深中大桥好靓啊!”……穿越这个“超级工程”,大家都非常兴奋。更让人兴奋的是,驶过深中大桥,从甲岸村到东岸村只用了1个多小时,“回家的速度太快啦。”

“兄弟姐妹回来啦。”珠海市香洲区唐家湾镇东岸村的黄氏大宗祠前,东岸村的宗亲们热情地招呼着远道而来的乡亲。你尝尝我的东岸小吃,我尝尝你的甲岸美食,聊起刚刚跨越的深中通道,场面好不热闹。在宗祠里,甲岸、东岸两个村的黄氏宗亲们又一起念起了这首认亲诗,朗朗诵读声,饱含着慎终追远,敬祖爱乡的浓浓情意。

随后,宗亲们一起登上观音山,共同话发展。“深中通道让我们的距离更近了,大家互相沟通合作的机会更多了。”甲岸股份公司董事长黄达龙说,大家还约定,一定要加强社区经济、文化等各个方面的联系沟通,融合发展,让家乡更美。

一首认亲诗 浓浓宗亲情

史料记载,“东岸”的名字始见于明嘉靖《香山县志》,唐宋年间,村地处金星水道岸边、南山脚下的东北面,故称“东岸”。东岸村里,黄姓为大宗。

在东岸村,流传着当地人称为《祖公诗》和《祖妈诗》的颂歌,这是海内外黄氏族人中广泛流传的认亲传统,在认亲时,总要对方背诵。“骏马登程往异方,任寻胜地立纲常;年深外境思吾境,日久他乡是故乡。朝夕莫忘亲命语,晨昏须荐祖宗香,唯望苍天垂保佑,三七男儿总炽昌。”这首黄氏认亲诗流传很广,是全球独一无二特有的宗亲符号,由于种种原因,认亲诗有着多种版本。在甲岸村的黄氏宗祠中《嘱子奔腾诗》与东岸村的认亲诗为同一版本,每逢两村宗亲联谊互动时,总要一起朗诵诗句,表达对祖辈的敬意和思念之情谊。宝安日报记者 金晶

一道道传统小吃

满载情感与故事

清晨5点,甲岸村原村民81岁的黄淑珍已经来到甲岸传统小食坊忙碌起来。她和姐妹们要制作最新鲜,最有甲岸味道的传统小吃。煎堆、茶果、秀粉……精心打包,带给东岸村的宗亲们。

食物,是身份认同的核心。在东岸村,宗亲们也给制作了传统小吃招待乡亲。“催(蒸)煎堆、角仔……”花生米做馅、糯米裹皮、粽叶包裹,上锅蒸熟,味道咸香可口,与甲岸小吃虽然是不同的做法,但是有着相似的味道。“我们是同祖同宗传下来的做法,所以小吃的味道也是一样的,更说明我们是一家人!”东岸村村民74岁的黄金枝高兴地说,“今天好开心,我希望大家常回来看看。”