2012年茅洲河。

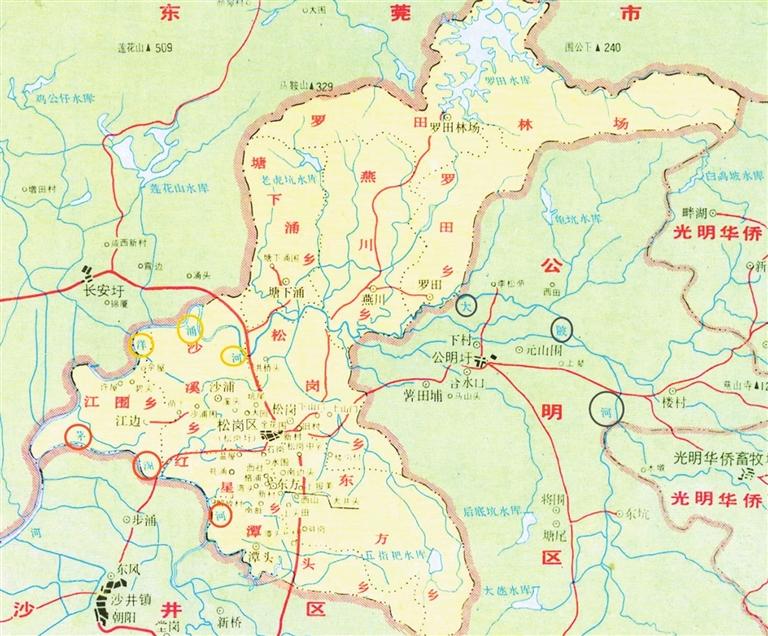

茅洲河旧图。

2005年洪桥头社区的遥感地图,茅洲河的水和旁边的鱼塘水的颜色不一样。

/ 口述时间 /

2023年7月14日

/ 口述地点 /

宝安区燕罗街道洪桥头社区居委会

/ 本期采写 /

宝安日报记者 张萍

一到河边就能闻到水的香味

我的家乡洪桥头村的历史可以追溯至南宋末年。村子背靠一座飞鹅山,河流绕村而走,是一块宝地。村子的故事有很多,但绕不开的仍然是茅洲河。

茅洲河发源于阳台山北麓,自东南向西北流经石岩、公明、光明农场、松岗和沙井等区镇,然后在沙井民主村入珠江口伶仃洋,干流长46公里。茅洲河是深圳第一大河,也是我们的“母亲河”。

自洪氏族人在南宋末年迁徙至此,就和这条河结下了不解之缘。其实以前茅洲河在洪桥头一带不叫茅洲河,而是叫洋涌河。过洋涌河必须从我们这里过渡口,以前渡口河面水很宽,村里也有码头。那时候水流很急,轮船甚至会开到我们村前的码头上卸货,运的有大米、煤炭,还有柴火。1938年,宝太路(宝安至东莞太平的公路,今为107国道的一个路段)经过我们这里,便在洋涌河上架起木桥,车辆、行人都可以从桥上经过,因为村子就在桥头边,所以得名洪桥头村。

后来,这座木桥被日本人炸毁了。日本人在我们村后的飞鹅山上修建了一个碉堡,并驻扎了一个班的日本士兵。一旦看到有部队从那座桥上经过,他们就开始炮击,最终木桥被炸毁了。日本兵为了修建碉堡,拆除了村里的祠堂,并将砖块运到飞鹅山上。因此,现在我们也很难找到族谱,它们当时都被烧毁了。

当时的河道也不像现在这么直,而是绕着我们这个村弯弯曲曲地流过来。小时候一到河边,就能闻到水的香味,那种乡土味好香,喝几口河水一点事都没有。我还不到一年级就去河里面学游泳了。我们那时候常常泡在水里面,大家普遍水性都很好,100多米的河,随便谁都可以游过去。

赛龙舟是每年都有的。以前我们这里划龙舟是常态,每年五月初五把龙舟埋在鱼塘下面,四月初八把它浮上来清洗干净,然后用油漆刷好晒一下。

我们是鱼米之乡,那个时候到处都是鱼虾。以前没有那么多吃的,你想吃肉需要肉票,每天还要到买肉的地方去排队。在河里面打捞上来的鱼,就是我们每天吃饭的菜。平时没事做完工还没吃饭,我们就去摸鱼摸虾,回来做点菜煲点汤,鱼肉都是天然很香的味道。还有在我们这种咸淡水交界的地方才会有的禾虫,每年种稻时节,春天农历四月到五月初,还有八月十五到九月这段时间就出来了。

手提肩挑两年把河道拉直拓宽

以前下雨的时候,我们整个村都容易被淹。

茅洲河上游地形多属丘陵地,植被曾被破坏,水土流失较为严重,中下游河床因此逐年淤积,河道弯曲浅窄,加上受海潮顶托,行洪不畅,江海堤围单薄、低矮,每遇台风暴雨,泛滥成灾。深圳经济特区40多年的发展历程中,地方政府曾多次对茅洲河进行综合治理。

1967年到1968年,我们附近公社的几千名社员手提肩挑,用了两年时间把河道拉直,提高了行洪能力,拉直以后就开始叫茅洲河。

那段时期很艰苦,早上5点多要出去,每天都有任务,超额完成可以获得更多的工分。我们那时候都很年轻,每天可以得8工分,有些力气大的劳力可以得10分。我们都是人工把淤泥挑上来,大家排着队,一个接一个传到岸上去。还有带着小孩的,就在那里搭一个棚,把孩子放在里面。像楼村的人,他们住得远,都是带上干粮走路来的,在这里安营扎寨。

夏天下雨干不了,我们要等到秋天和冬天,连着干几个月,一直干到过年再回去。过完年马上又开始,到三四月份开始种田了,再回去种田,就这样干了两年。

虽然工作很累,但是大家都想完成任务,精神状态很好。能遏制困扰多年的洪涝水患,对沿岸居民是件好事。干活的时候我们每天都是统一做饭的,每个生产队有粮食,当时生产队还养了好多鸭子,偶尔杀鸭子加菜,每人一块鸭肉,放在一盘饭里,一个礼拜能吃一次就很好了,很开心。如果没有鸭子,就只能吃青菜了。

河道拉直以后变得更加宽阔,从107国道桥一直到洪桥头那个位置,大概一公里长的距离,宽度是120米左右。

1969年我去北京当兵,当时整个宝安县出去296位铁道兵战士,我是其中一个。当兵第一年,一个月津贴费6块钱,我一分钱都没花,72块钱全部寄回家。现在想起来我都觉得奇怪,为什么当时一分钱都舍不得花?没办法,那时候家乡太穷了。我当了4年多的兵,年年都评上“五好”战士,还得了几个嘉奖。

1973年我复员回来,那时候宝安县又开展茅洲河整治,打算把一些弯道尽量疏通拉直,也搞了几年。跟前些年人海战术不一样,当时是用挖泥船把泥巴吸上来,用的人就很少了。

我把村里的田都耕了个遍

退伍返乡以后,队里买了一台新的手扶拖拉机,让我去学拖拉机,我成为第一个拿到驾照的手扶拖拉机手,村里1080亩田都耕了个遍。1974年粮食增长是最厉害的,我们村收了22万斤谷子。

村里不到700人,每天的工作分配是根据工分制来计算的,每个工分值1毛5分,比起其他村子算高了。当时贵的香烟有4毛5分的恒大和5毛5分的上海中华,广州的丰收是2毛8分,干一天活挣的钱也就够买几包2毛8分的烟。这是一段艰苦的时期,大家辛勤地工作,却很难赚到钱。

1976年我被派去做群众思想工作,给大家讲课,慢慢地就被培养为大队宣传支委,驻点洪桥头。后来村里成立党支部,我成为村党支部书记。以前我们村民近700人,到1979年有一半去了香港。田里成熟的稻子没人收,很多都倒伏了,我跟村长两个人就拼命地骑着单车到东莞,请外面的人帮我们收稻子。

到了1980年,有港商过来租我们的田,把成片成片的田开挖成鱼塘进行人工养殖。那时候茅洲河的水质还不错,我们还可以冲凉。但是随着茅洲河流域大力开展工业化和城镇化建设,上世纪80年代后期到90年代,茅洲河两岸掀起了投资建厂热潮。农田和鱼塘变成一幢幢工业厂房,港商、台商过来投资建厂,带来的项目什么都有,有重金属的,有做鞋的。因为早期环保意识不强,工业污水直排,加上人口聚集,搞得到处都是垃圾,到处都是污水。

那时候还没到河边就闻到一股臭味。谁还敢扒龙舟呢?回到家里冲完凉一个礼拜身上都是泥点,扒龙舟也就停止了。

家乡的母亲河又变清了

上个世纪80年代改革开放,大家纷纷下海,我也跑去自己做生意。当时镇政府把我调到工商部门当采购员,在这个职位上,我干了八九年。后来,我又自己创业,开了修理厂和公司等,最终赚到第一桶金。在深圳,你有了第一桶金就可以赚到第二桶金。

1994年村里成立股份合作公司,要发展集体经济,当时重新组建了党支部,我再一次成为支部书记,那时候我手头已经有290多万元。

当时做书记的时候我们没有向银行借钱,但是这么多工厂该怎么发展起来呢?我想出一个办法,就是向村民号召,让大家把闲钱拿出来投资。比如打算盖一栋200万元的工厂,每人出资1000元,想办法凑够200万元去招标建厂,把厂房出租,每半年分一次红,一年分两次。

当时我们从别的地方引进来第一家工厂,但是没有人敢投资,所以我带头投资了5万元,还有几位老村长也各自出资5万元。看到我们都敢投资,其他人也就跟着投资了。我们一共投资了30多万元,后来建了两栋厂房,一直分红分到现在。后来都是按照这样的模式运作。通过招商引资,开办工业园区,出租物业,洪桥头村走向了城市化之路,有了可观的经济收益。

但是在工业经济飞速发展的同时,茅洲河也越来越黑臭。河道成了垃圾堆,好的企业也不敢来了。

虽然这期间茅洲河也有陆陆续续地进行治理,但是主要是修建一些截污设施,多种点草,但这些远远赶不上经济高速发展带来的污染物排放速度,也没能从源头上找到污染的原因,没有采取更加彻底的措施来治理,污水还是从水闸流到河里去。我们希望茅洲河能变好,但是治理难度很大。

治理茅洲河前赴后继,却屡败屡战。党的十八大把生态文明建设纳入“五位一体”总体布局,要求把生态文明建设放在突出地位。在这样的背景下,茅洲河的治理又开启了新的一页。2015年,深圳、东莞共同启动了茅洲河界河综合整治工程。2016年深圳市开展治水提质攻坚战,提出治水提质工作计划和时间表,争取到2017年底前,茅洲河消除黑臭。政府下这么大力气来治理,让我们看到了希望和曙光。

这次治理是通过引进大型央企,实行全流域统筹治理、大兵团联合作战,投资力度也很大。而且也不再是单个项目作战,而是干流支流、岸上岸下、源头末端系统考虑、一体治理。就像当年几千名村民那样以“敢教日月换新天”的昂扬斗志,将河道拉直拓宽减轻水患,如今的茅洲河治理仍然是那样一幅奋斗场景,高峰期每天有上万人日夜兼程奋战在攻坚一线。时代发展了,技术设备提升了,但精气神从来没有变,大家都在为了守护这个美丽的家园而奋斗。

特别是雨污分流改造,以前污水流到河里去,一到下雨,河里面的淤泥就起泡,再赶上内涝,马路上都是污水,很黑很臭。那时候一下大雨,我就赶紧跑到马路上去看,水淹到哪个位置,哪些车淹了,要叫治安队通知人家拖车。现在从源头上把雨水、污水彻底分流,污水就排不到河里面去了,马路也没有被淹过了。

茅洲河治理摸索出的新方案和新经验,创下了“用4年努力,偿还40年生态欠账”的世间奇迹,把不可能变成了可能。现在茅洲河水质越来越好,原来黑臭的沼泽地建起了燕罗湿地公园,河水清澈见底,还能看到鱼儿游动。有时候到河边走一走,看岸边种了很多花花草草,感觉像个花园一样,我们的母亲河又重现了生机。

茅洲河“由污变清”以来,大家保护家园环境的意识逐渐增强。谁敢偷排污水,我们都来监督,社区党委书记来做河段长,哪一个闸口有污水出来马上上报整治,现在大家都不偷排了。

总体来说,现在比过去好多了,家庭和睦,有房住,有钱用,有红分,还有其他的收入。耳边又传来了扒龙舟的口号声和划桨声,茅洲河又变回童年时的样子,又可以在岸边吹风散步、河里摸鱼捉虾了。我们这一代人能看到家乡这条河水又清了,有鱼在游,已经心满意足了。

本版图片:宝安日报记者 刘安邦 陈文韬 傅葩

记者手记

茅洲河畔的家园记忆

静静流淌的茅洲河,哺育了多少一河两岸的子子孙孙。

听着洪惠全老人的讲述,就像展开这条母亲河的记忆画卷,他还是那么硬朗,退伍老兵的风采至今都没有褪色。

儿时的茅洲河是洪惠全最美好的记忆,他怀念儿时河边的乡土味,感激母亲河给予的丰厚馈赠,在那个物资匮乏的年代,河里的鱼虾能让村民们吃顿美餐。他怀念那个热火朝天的年代的青春热血,肩挑手提把一条河道拉直拓宽,他也是第一批敢于下海的人,感恩现在能过上这样的好日子。

茅洲河见证了深圳数十年的快速发展,也承受了经济发展带来的沉痛代价。随着沿线工业经济越发红火,这条洪惠全记忆中带着清香味的母亲河,成为一道城市的“伤疤”而黑臭无比。当深圳治水提质攻坚战打响,这里也是茅洲河全流域治理中难度最大、体量最大的片区之一。

而如今的茅洲河畔,水清岸绿产业兴。上游河畔800多米的“弯月形”河滩,经生态修复保护后,被打造成滨河湿地公园——燕罗湿地。一幅白鹭翩跹、草长莺飞的生态画卷,不仅引来众多鸟类栖息,而且是市民游玩休闲的网红打卡地,吸引了不少优质企业进驻。绿水青山就是金山银山!

从小在茅洲河边长大的洪桥头社区党委书记洪伟江,这一代人也跟他们的父辈一样,无数次行走在茅洲河畔。在洪伟江的办公室,挂着洪桥头村的卫星遥感影像图,一眼就能看到宽阔流淌的茅洲河。这个土生土长的大学生毕业后回到家乡,像洪惠全当年一样回到茅洲河边,热情洋溢地讲述着茅洲河的故事。一代又一代的洪桥头人,都深深眷恋着这条母亲河。

万家灯火,潮起潮落,奔流不息的茅洲河,承载着这片土地的集体记忆,继续奔流在新时代的征程上。

(张萍)