新型工业化是推进中国式现代化关键任务。作为“工业第一城”,在实现新型工业化中“挑大梁”,深圳责无旁贷。

11月7日,深圳市委书记孟凡利到宝安区调研,提出“以新型工业化加快建设现代化产业体系推进高质量发展”,对这座工业大区提出更高的全新要求。

宝安是深圳的制造业“压舱石”,经济活力十足,产业基础雄厚。今年前三季度,宝安地区生产总值为3695.93亿元,同比增长8.9%;规上工业增加值1638.65亿元,居深圳各区首位,占比超全市五分之一,多项经济数据高于全市平均水平。

回望深圳40多年的制造业发展历程,宝安曾数次领跑:建立全国首家“三来一补”企业,率先向先进制造业转型升级,国家级高新技术企业数量连续6年稳居全国第一……

如今,新型工业化成为新时代的新命题,是城区实现高质量发展的重要使命和目标。推进新型工业化的新征程上,宝安能否再度领跑?

离“引领式创新”还有多远?

科技创新是新型工业化发展的重要引擎和内在要求,强劲的创新动力就是实现新型工业化的“金钥匙”。

近十年的转型升级,让宝安持续增强的创新能力被社会各界所认知。

数据显示,当前宝安共有国家高新技术企业7061家,连续六年位居全国区县首位;国家级专精特新“小巨人”企业210家,全市排名第二;全区创新平台总数达647家,其中国家级5家、省级344家。全国榜单上,宝安位居全国创新百强区第二、投资竞争力百强区第三、工业百强区第四,其创新体系呈现“以市场为导向,以企业为主体,实验室经济活跃,成果转化率高”等特点。

仔细观察可以发现,在湾区建设、技术革命、城区升级等多种因素的共同影响下,宝安正跳出以往“跟随式创新”的传统路径,逐步向“引领式创新”迈进——核心技术创新持续增多,高端科研机构陆续落户,多项科技应用走在行业前列,科研成果产业化路径更加丰富。

例如,宝安企业金准生物在全球率先实现量子点技术产业化,推出量子点诊断试剂,已广泛应用于全国1700多家医院,使用人数超过千万;镭神智能联合开展的科研项目,实现了我国高端厘米级移动测量装备从引进到输出的重大转变,获得2020年度国家科学技术进步奖二等奖;坐落在宝安的深圳电子材料院,建成了我国首个集成电路高端封装材料“理化—检测—中试—验证”全闭环平台。广东省工业边缘智能创新中心、中煤(深圳)研究院等重大资源平台已落地,“科创中国”大湾区分子药物产业创新中心、智能网联汽车测评与认证工程技术中心、深港先进制造业合作区等创新平台载体正在推进。

创新永无止境。一时一日的创新固然重要,但更关键的是,要正视短板、补齐短板,将创新真正转化为推动城区高质量发展的“恒动力”。

宝安显然已有了决心,并开始部署。

日前召开的宝安区委七届五次全会上,宝安明确提出,要从经济大区变为经济强区,首先就要“创新强”,重整行装“再造一个新宝安”,提升创新发展能级是必由之路。

为实现这个目标,宝安将从三大方面提升创新发展能级:实现创新模式从竞争向共享转变,推动科技创新公共服务平台建设;促进研发领域从外围向核心突破,支持企业突破关键核心技术;推动区域创新从点状向网状提升,加快“1+3”高新区创新园区工程建设,支持各片区产业差异化和技术协同发展。

“数实融合”

能否实现5万家制造业企业全覆盖?

10月底,国家数据局正式揭牌。数字经济发展迎来新机遇,制造业向数字化、网络化、智能化转型再添新动能。

数字时代,促进数字经济和实体经济深度融合是新型工业化的题中之义。

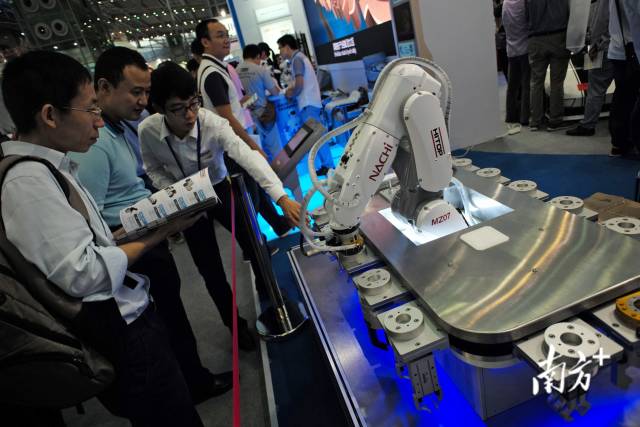

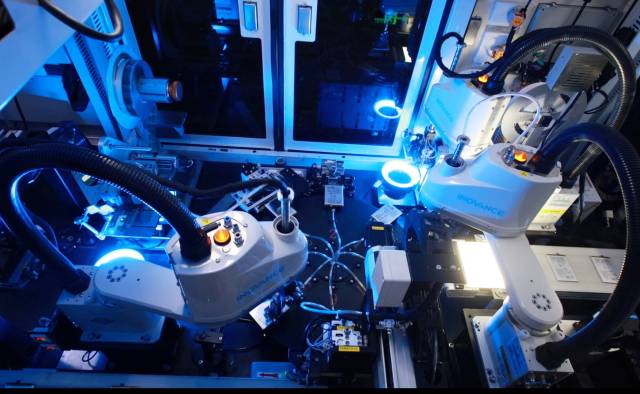

宝安连续两年被评为全国唯一的五星级工业互联网示范基地,出台了扶持工业互联网发展系列举措,建立了目前深圳市唯一的综合性工业互联网标识解析体系,举办两次工业互联网大数据全国大赛。走进欣旺达、鹏鼎、创维等区内龙头企业,数字产线日夜运转,“无人工厂”已成为宝安一道亮丽的风景线。

但是,仅有大中型企业上“云”,对承担新型工业化使命的宝安来说,显然远远不够。宝安有5万家制造业企业,其中90%是中小企业。拉动庞大制造业“底盘”一同上“云”,是宝安能否真正实现“数实融合”的一大关键。

对此,宝安已提前布局。

一方面,宝安正在加快引育优质工业互联网平台。今年3月,中国信通院深圳市宝安区工业互联网创新中心启用,这是中国信通院在华南地区唯一的综合型数字化转型赋能平台;速加网一站式机械零部件云制造工业互联网平台辐射产值规模约100亿元,入选国家级服务型制造示范平台(共享制造类);云工厂在线制造平台重点解决非标零部件制造线上化问题,累计交付零件数量超过2亿件,一年撮合交易额已达150亿元。

另一方面,中小型制造业企业在主动夯实“数字底座”。千巡是目前全国唯一实现“巡防机器人+数据平台”的巡防类机器人研发企业,创新工业互联网在巡检和安防领域的应用场景;赛飞奇是国内率先探索智慧消防的企业之一,企业用“AI+大数据+消防”搭建出火灾预警安全屏障;墨影科技致力打造出“机器人领域的windows系统”,让机器人开发与应用落地更简单。

此外,经过多年发展,龙头企业有了构筑云平台的能力,带动产业链上下游企业共同驶上数据“高速公路”。欣旺达与服务商点链科技共同开发工业互联网平台,已拥有8100余家企业用户,10余个重点行业,为“上云”企业提供近26亿的供应链金融贷款。

拉动5万家制造业企业上“云”,宝安还需要探索更多领域。

根据规划,宝安将持续扩大工业互联网应用覆盖面,大力支持企业建设“黑灯工厂”“灯塔工厂”,推进5G、人工智能等技术与传统产业融合,带动区域企业数字化转型与智能化升级。

产业能否既有“含金量”

又有“含绿量”?

产业向“绿”发展,是新型工业化的重要内容,亦是实现经济社会可持续发展的大势所趋。

在宝安的发展历程中,它曾因为经济发展和环境保护不平衡,而备受诟病与质疑。不过,这些“故事”已一去不返,“宝安蓝”“生态绿”已成为宝安发展的鲜明底色。

宝安在全市率先推出“生态惠企”十条,围绕打造全市首个区域环评服务系统“智能选址”平台 、建立“精准画像”标签库等多项举措精准服务企业发展;率先启动工业企业挥发性有机物治理攻坚,打造工业企业VOCs治理标杆;联正电子、法雷奥、科隆塑胶、联能科技等企业“各显其能”,通过材料替换、工艺升级、产线改造等措施,有效减少环境污染和能源消耗,实现绿色生产。

新能源产业是新一轮国际竞争的战略制高点。宝安新能源产业领域已集聚规上企业超500家,数量位居全市第一,2022年全区新能源产业增加值约130亿元。目前,宝安已构建起光伏、储能、综合能源服务、智能电网和氢能“4+1”新能源产业体系。其中,在光伏逆变器领域,宝安拥有古瑞瓦特、首航新能源、禾望科技等多家龙头企业,全球市占率超10%;在新型储能领域,宝安拥有欣旺达、格林美等知名企业,电池模组、电极材料等环节优势明显。

激活“绿色”引擎动力,宝安出台新能源产业集群培育方案,明确提出到2025年,宝安新能源总产值力争达到700亿元,培育形成百亿元级企业3家,十亿元级企业5家以上。

守护城区“绿水青山”,宝安还将制定实施节能减碳行动计划,探索建设绿色低碳工厂、近零碳示范园区,探索建设零碳社区、零碳城区,加快建设人与自然和谐共生的绿美宝安。

新型工业化是事关长远发展的重要命题,而深圳把在新时代探索新型工业化的使命交给了宝安。

如何写好这张“答卷”?宝安已经起笔。

【撰文】崔洁 王悦

【摄影】何俊