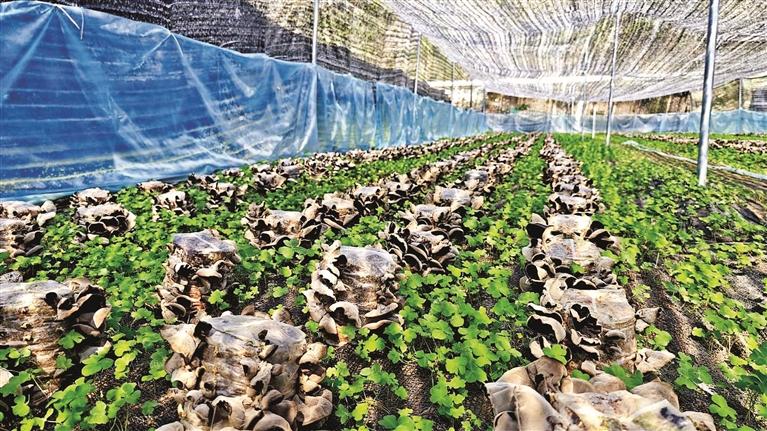

都安县板岭乡永仁村“稻菌轮种”示范点种植的毛木耳。

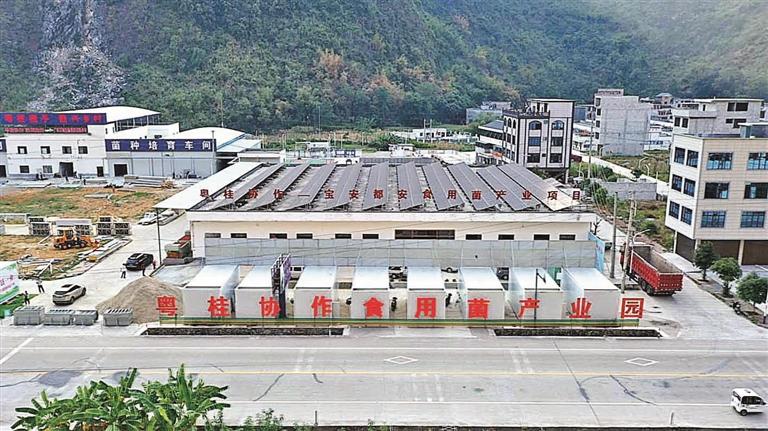

都安县大兴镇粤桂协作食用菌产业园一期工程竣工并投入使用。

粤桂协作乡村振兴示范村——都安县高岭镇定福村农户采摘黑木耳。

都安县板岭乡永仁村食用菌种植基地培育室中正在生长的秀珍菇。

当地脱贫户采摘食用菌。

5月是食用菌采摘的又一个高峰期。都安县大兴镇粤桂协作食用菌产业园里,一排智能温控可移动式食用菌种植方舱整齐排列。

“现在我一个人的收入一个月就有2000多元。”当地脱贫户黄群边熟练地采摘食用菌边说:“以前在老家务农,地少人多,一年下来勉强能够糊口,如今在粤桂协作食用菌产业园里面,天天有工做,月月有钱领,这样的日子以前想都不敢想。”和脱贫户黄群一样通过粤桂协作实现“搬得出,稳得住”的家庭还有很多,这得益于宝安区的精准帮扶。

都安县地处云贵高原向广西盆地过渡的斜坡上,平均海拔500米左右,属亚热带季风气候,年平均气温19.6℃,年平均降雨量1700多毫米,耕地中水田以潴育性水稻土面积最大,境内交通便利、区位优势明显,适合发展食用菌产业。近年来,宝安-都安粤桂协作坚持以产业带动为帮扶根本之策,因地制宜、长短结合,围绕主导产业,优化带农连农模式,完善利益联结机制,将宝安的创新理念、资金、技术、管理经验与都安的资源、生态、劳动力优势结合起来,以“输血”撬动“造血”,推动都安食用菌产业发展取得良好成效。

政策资金双落实

产业联农带农效果显著

“胜非其难也,持之者其难也。”宝安区帮扶都安如期实现脱贫摘帽后,如何让脱贫基础更加稳固、成效更可持续,是宝安-都安两地帮扶工作重点关注问题。2020年,两地党委政府深入交流,根据都安实际情况,因地制宜,引导宝安区内企业——深圳万雨农业股份有限公司多次到都安开展考察。在宝安区委区政府的大力推动下,最终促成万雨公司与都安县人民政府签订5000万元食用菌产业项目意向投资协议。

2022年,为加快推进食用菌产业发展,破解企业产业发展初期融资难、用地难等问题,宝安-都安两地党委政府始终保持密切沟通,率先在大兴镇、板岭乡安排近250亩产业用地,支持建设集菌种中心、工厂化出菇、技术培训中心、栽培出菇基地、深加工基地为一体的粤桂协作食用菌产业园。同时,以39个村集体经济方式投入粤桂协作财政帮扶资金1800万元,帮助企业加快产业基础设施建设。同年年底,产业园一期项目竣工投入使用,吸纳周边脱贫群众实现就近就业340人次,发放首年村集体收益金54万元,村均超过1.7万元,实现了项目当年实施、当年发挥带农联农作用。

“稻菌轮种”以点带面

实现集体和农户双增收

都安可耕种面积少,秋冬季节有大量农田闲置,土地利用率不高。宝安-都安两地通过实地考察调研,致力复制深圳特区先进的产业发展模式,针对食用菌生长周期短、见效快、效益高,能够高效利用土地,且有利于平衡土壤养分、防治病虫草害及调节土壤肥力等特点,先后在板岭乡、大兴镇推行“稻菌轮种”试点,实施稻菌轮种复合种植模式。采用“村集体经济+企业+新型经营主体+经济能人+农户”多元主体参与模式,鼓励当地合作社和周边群众种植不同种类食用菌,由企业提供菌棒、技术指导,群众参与日常管理维护,食用菌长成后企业负责回收,并依托粤桂协作食用菌产业园的深加工技术,能够最大化发挥食用菌的市场价值。

经统计,“稻菌轮种”每天可吸纳脱贫户、周边群众就近务工50人次以上,每天工作时长8小时,并按照不同的工种及工资标准按月向农户发放工资,人均月收入可达2000元以上,使村集体经济增收的同时,让农户从打零工转变成专技人才,实现一年四季有活干,从此收入“不断档”。截至2022年底,都安县地苏镇、高岭镇、菁盛乡等相继推动该产业发展,“稻菌轮种”种植面积已超800亩。

今年中央一号文件指出,要增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力,把增加脱贫群众收入作为根本要求,把促进脱贫县加快发展作为主攻方向,更加注重扶志扶智,聚焦产业就业,不断缩小收入差距、发展差距。按照食用菌产业发展规划,预计到2025年,通过粤桂协作帮扶机制,在都安县内19个乡镇种植食用菌面积超过5000亩,建成标准化、规范化食用菌全产业链农业园区,年产鲜菇2万吨以上,年产值近3亿元,每亩土地年增收入超过5000元,向当地年纳税约3000万元,新增就业岗位超过400个。

宝安区用心用情,不断助力都安县筑牢食用菌产业根基,逐步构建“前店后厂、产销融合”的帮扶模式,延伸上下游产业链,带动包装、运输、菌包处理等全产业链企业发展,帮助当地群众就近就业,为村集体经济创收致富,成功打造宝安-都安产业协作新样板。

宝安日报记者 高山 通讯员 王超 文/图