大布四角楼十九世锦云公拜祖团大巴。

族人在德星楼拜太公后往蕉州村出发。

族人上山中。

准备午餐。

分菜。

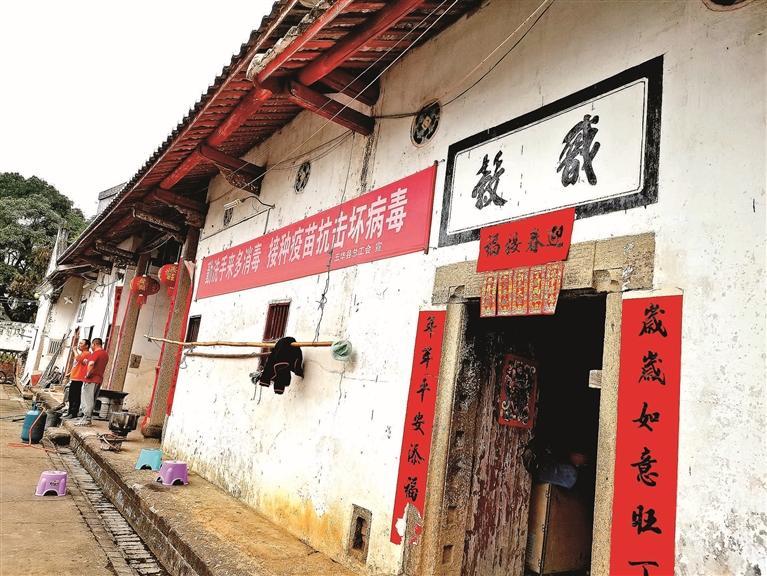

“戬谷”出自《诗经·小雅·天保》。

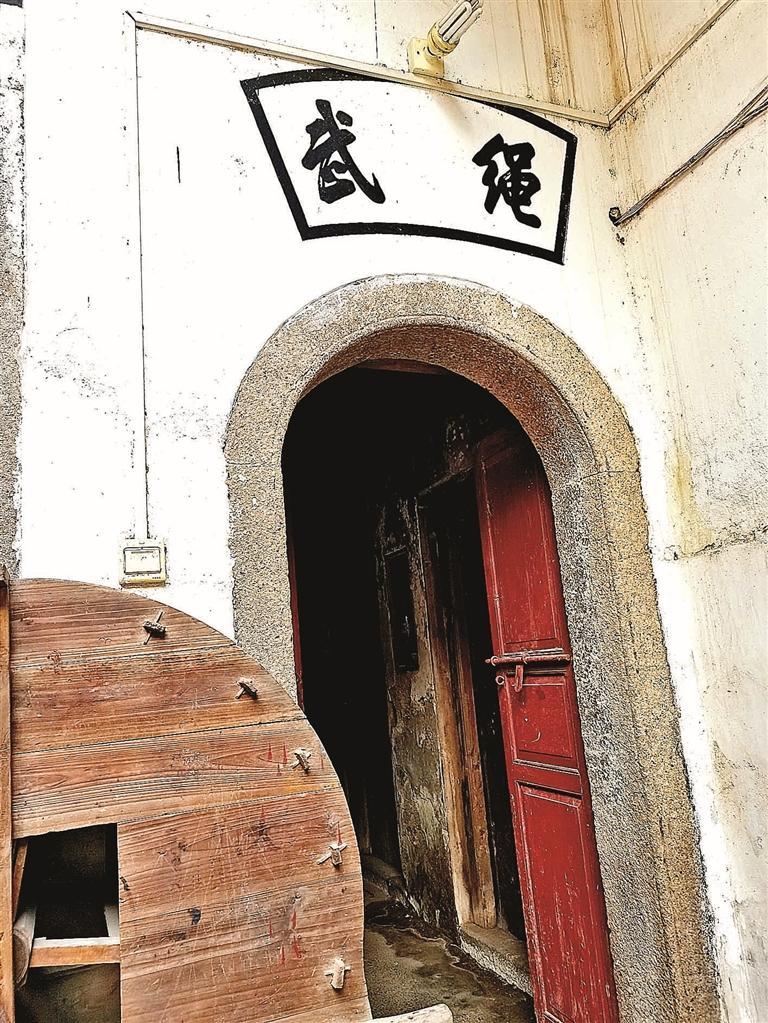

“绳武”出自《诗·大雅·下武》。

宝安讯(宝安日报记者 李秋妮 文/图)初春的粤东,春节的热闹气氛正慢慢消散,元宵过后的天气开始转暖、变热。2月11日(正月廿一)这天,梅州市五华县郭田镇蕉州村的一处半山腰喧闹了起来,五华县水寨镇大布村德星楼和其下的辉萼楼(统称大布四角楼)的族人代表相聚在此扫墓,祭拜十九世祖先锦云公。天高云淡,风轻鸟鸣,现场热闹而肃穆,大家在袅袅香火中缅怀先人,青山有声,带去子子孙孙的祈福和美好愿景。祭拜结束,大家按锦云公传下来的五大房(大宗族里的一个分支)进行现场“太公分猪肉”,吃祭拜后的食品,祈愿得到先人的庇佑……

祭祖习俗 世代相传

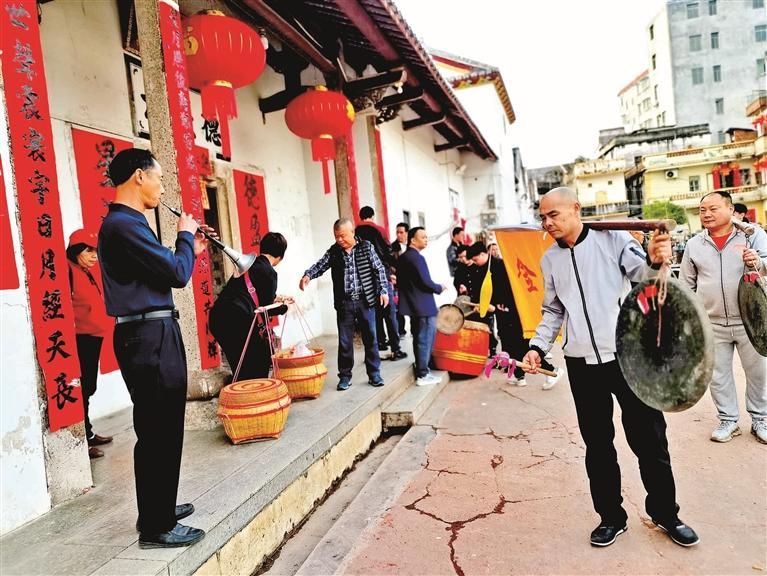

2月10日晚,五华县水寨镇大布村辉萼楼族人开始排兵布阵,安排人员各司其职,挑选四个青年抬猪挑羊和一位妇女挑装祭品的箩格(箩格是客家人节日或喜庆时用来装礼物走亲戚,或外出祭祖装三牲水果等物的特色竹制品),还有敲锣打鼓以及负责其他杂务的人员。第二天早上七点,集中到不远的德星楼会合拜太公后,大家一起坐大巴前往蕉州祭祖。

“因特殊情况,过去几年中断了祭拜的习俗。今年张罗大家聚起来,到祖公坟前祭拜、缅怀。”据辉萼楼廿五世族人李雄金介绍,十九世锦云公葬于郭田镇蕉州村,蕉州坟建于咸丰11年,于1980年重修后至今,每年正月十五前后,后人都会组织拜祖团,准备好猪、羊以及各种祭品前往蕉州祭祖。据深圳民俗学者廖虹雷介绍,深圳中片客家与东片客家的扫墓祭祖风俗不一样,春节前后不去,只有清明和重阳举行。而东片客家(龙岗坪山等地)则与梅州一样,沿袭春节扫墓祭祖的习俗。“记得小时候去祭祖就像旅行,每年都很期待。”“山脚下的桥和沙滩很美。”代代相传的蕉州祭祖行是辉萼楼族人的美好记忆。

锦云公生有五个儿子,开枝散叶后,如今传至廿九世,后代已有上千人。次子仕昌公在德星楼生有四子:昭振、铭振、携振和镛振。

长子昭振在辉萼楼生下五子,于公元1900年(清朝光绪二十六年)建造了祖屋,辉萼楼族人代代相传,在这座具有上百年历史的祖屋里安居乐业。

锦云公的次子铭振在德星楼延续烟火,祖屋的建造结构与辉萼楼相同,也是普遍的客家祠堂结构。分上、中、下三堂,沿中心轴线纵深排列的三堂制,最前面的下堂为出入口;家族聚会通常在位于中心点的中堂;最里边的上堂是供奉祖先牌位的地方。窗台、门廊、檐角等设计极其精巧,雕龙画凤,巧夺天工,祖先的匠人匠心一览无余。

平日里辉萼楼与德星楼有红白两事,两大族人都互相帮忙,来往密切。一年一次的蕉州祭祖这一大事,更是提前议事,做好安排。

太公分猪肉 庇佑后人平安如意

2月11日清早,辉萼楼族人来到德星楼先烧香拜太公,然后一起往郭田镇蕉州村出发。

随行的人群还有读三年级到初中二年级不等的孩子,于他们而言,参加此类的家族大事已在思想里扎根,义不容辞且责无旁贷,二三十年后的蕉州祭祖,他们就是不可或缺的中坚力量,血脉传承,烟火不断。

大约二十分钟的车程,拜祖团一行来到目的地。锦云公的墓碑立于半山腰,几天前,已有族人上山将周围的杂草铲除干净。“原定的日期更改过,因为雨天路滑,上山的路根本走不了。”大家一边密切关注天气情况,一边做好祭祖的准备。幸好,天公作美,让大家在阳光明媚的春色里祭拜祖先。

五十多人在现场忙碌起来,把鸡、肉、咸鱼、猪肚等在祖公墓前摆放起来,碗里还放有菜花(添白花,白花就是男丁的意思);猪和羊则分别放于墓的两旁,猪的嘴巴里还含着苹果和柏树叶,有着平平安安和美好生活的寓意。在鼓声和唢呐声中,五房(五大家族)代表上前跪拜、上香,其他人紧随其后,向祖先行礼和祈愿,祈求先人保佑子孙吉祥如意,场面肃穆壮观。

祭拜结束后,现场开始以五大房为单位,进行太公分猪肉和分祭品。五份猪肉,各取所需。据族人回忆,过去祭祖分完猪肉后,就地取火、煮饭、炒菜,活动需要一整天的时间,如今改变方式,分完猪肉和羊肉后,德星楼和辉萼楼族人各自带回去烹饪。

亲情与美食的欢宴

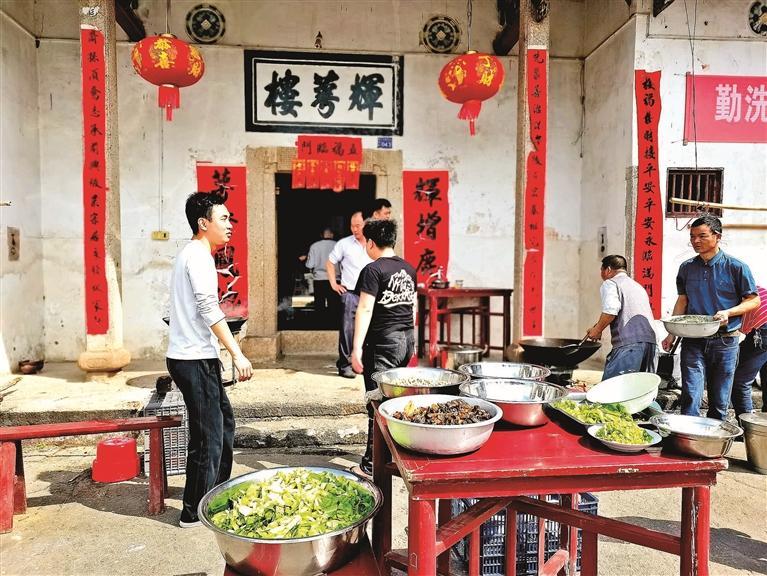

正午,祭拜回来,辉萼楼门口的禾坪(即晒谷场)开始热闹起来。洗锅、洗菜、剁肉……女人负责洗洗刷刷,男人负责下厨炒菜,为宗祠里的家宴准备着,孩子们则骑着小单车飞驰和雀跃着。

“以往的祭祖当日,永远只有一个菜,那就是咸菜焖猪肉。”据廿五世族人李雄根回忆,咸菜焖猪肉是主打菜,味道鲜美,随着时代的发展,增加了不少菜品,拼放在一起以大盆菜的形式出现。

祠堂门口几个铁锅齐上阵,一时间炊烟四起,屋檐边就地烹饪成了一道风景线。大厨们各显身手,动作看似漫不经心实则在细心观察火候和菜品。炒菜、起锅、上桌……经过一番忙碌,慢火熬成的咸菜焖猪肉、羊肉汤、胡豆(又称蚕豆)炒木耳和荞头、白切鸡等纷纷上桌,香气四溢。祠堂的中堂和下堂,席开10围,六十岁以上的老人首先在中堂上位入席,兄弟姊妹围坐一起,逗着儿孙,拉家常聊往事,享受祖先带来的恩泽。“每一道流程都很有仪式感,传统文化保留得很好,后人的积极性很高。”从深圳回来的辉萼楼女婿姜先生感受颇深,参与了整个拜祖过程,让他对客家文化有了更深的了解。

午餐结束,妇女们收好桌椅,把祠堂清理干净,祭祖才算慢慢接近尾声。弘扬传统文化,铭记祖先恩泽。祭祖活动不但凝聚了亲情,还对客家文化的传承和推广有着重要的意义。

■记者手记

古老的诗篇 就在身边

山清水秀的蕉州,野外就地煮饭的乐趣,作为辉萼楼的后代,记者小时候兴高采烈地跟着大人去祭祖,看太公分猪肉,吃祭拜后分的零食……当时仅仅觉得那是一趟美妙的旅行,如今人到中年后再去,才懂得祖先德泽后世的蕴意。

一大早,提着小铜锣混在锣鼓队里,心里满是骄傲和欢愉,仿佛又回到童年时期。小时候觉得蕉州很遥远又很期待,像出一趟远门,心情很激动——一年一次的祭祖,根深蒂固地植入辉萼楼人的骨血里,对祖先心怀敬畏,族人团聚,血脉相连,祭祖既是一种流传已久的祭祖仪式,也是团结族人很好的方式。

在百年祠堂里吃着太公分的猪肉,一抬头,看到石头拱门上的“绳武”二字,这出自《诗·大雅·下武》:“昭兹来许,绳其祖武,”意思为沿袭武王之道;另一道门上的“诒谋”,意思是为子孙妥善谋划,使子孙安乐……长大后才知道,自己以前熟视无睹的这些字竟然出自流传千古的名诗名篇,骄傲和敬畏之情油然而生。

在辉萼楼正大门左右两旁的门上方分别刻有“戬谷”“罄宜”字样,意为尽善尽宜,才能享有绵长无尽的福禄。这四个字出自《诗经·小雅·天保》:“天保定尔,俾尔戬谷,罄无不宜,受天百禄。降尔遐福,维日不足。”

可见,太公给我们留下的巨大的财富,不是金银财宝,而是蕴含在千年诗经里的宝藏,正是这些无法估量的智慧,在冥冥中庇护着后代。

蕉州行、吃太公分的猪肉、品诗经……让这个春天更加明媚灿烂。