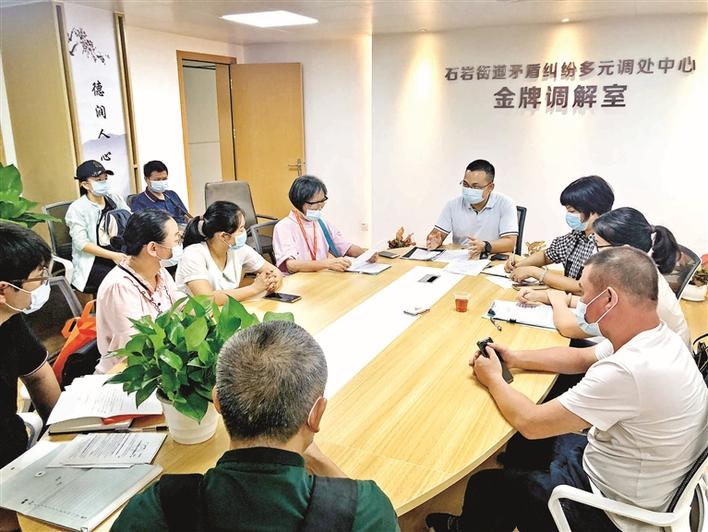

宝安法院石岩法庭法官组织当事人进行调解。

宝安法院成立全市首个以法官名字命名的司法确认工作室。

宝安讯(宝安日报记者 张剑峰 通讯员 古雅妍/文 黄珍珍/图)近日,最高人民法院推出“打造枫桥式人民法庭服务基层社会治理”典型案例,作为第四批新时代人民法庭建设典型案例发布,其中,深圳市宝安区人民法院石岩人民法庭“立足城区法庭职能定位探索服务市域治理新路径”案例入选。

党的二十大报告对促进区域协调发展作出重大部署,强调要深入实施新型城镇化战略,推进以人为核心的新型城镇化,加快农业转移人口市民化。新型城镇化是实现共同富裕的必经之路。宝安区石岩街道常住人口接近70万,企业超过7000家,规模以上企业600余家,是典型的工业重镇。宝安法院石岩法庭立足辖区工业重镇实际,找准城区法庭职能定位,积极探索服务市域治理体系和治理能力现代化新路径,推动建成街道级“一站式”多元调处平台,精准培育工会、商会等社会调解组织,推进“无诉”社区标准化创建,有力服务城市治理体系和治理能力现代化。2022年1月至10月,石岩街道基层调解纠纷同比上升19.7%,石岩法庭诉前联调案件同比上升11.7%,诉讼案件同比下降21%。

围绕党委中心工作,打造基层综合治理大格局

一是依靠党委领导优势,搭建多元调处平台。在街道党工委支持下,推动建成街道多元调处中心,将街道综治信访中心、公共法律服务中心、法庭诉调对接中心以及行政执法服务等资源进行优化整合,搭建“一站式”多元调处平台。2021年,街道多元调处中心共接待群众4927人,调处纠纷3579件,完成司法确认311件。

二是借助人大代表影响力,化解重大矛盾纠纷。法庭“诉调对接站”入驻基层人大代表履职平台,与人大代表社区联络站建立对接关系,借助人大代表力量成功化解了一批涉历史遗留、重大市政建设工程的群体性纠纷,“人大代表+法官”纠纷化解模式被《人民日报》客户端报道。

三是发挥法庭专业优势,精准服务党委决策。出台《加强人民法庭诉源治理工作规程》,以年度诉讼案件白皮书、专题报告等形式反映审判执行工作中发现的社会问题、潜在风险,为辖区党委社会治理提供决策参考。实行诉前、诉中、诉后、执行全链条调解工作模式,促进“案结事了”。近三年,辖区街道信访量持续下降,进京非访、重大群体性事件“零发生”,党委领导下多元共治的工作模式得到省、市两级党委高度认可。

聚焦多发矛盾纠纷,积极培育社会治理新力量

针对辖区内企业众多,劳动争议和商事纠纷占纠纷总量超60%的特点,石岩法庭积极引导工会和商会参与纠纷调解。

一是打造培育基地,为调解组织提供成长平台。引导工会、商会组建调解工作室并入驻法庭诉调对接中心,分别开展劳动争议、商事纠纷调解工作。两年来,工作室共调解劳资纠纷1115件、商事纠纷272件,调解成功率分别为64.4%和48.9%,2021年辖区街道劳动争议诉讼案件首次下降,且下降幅度达24.7%,工作室在辖区的影响力显著提升。

二是实行结对辅导,提升调解队伍的专业性。为入驻诉调对接中心的调解员配备“法官辅导员”,借助法官专业优势对调解员进行“一对一”辅导,调解员的法律素养和解纷能力得到明显提升。

三是优化司法确认,提高调解协议的履行率。为调解组织提供类案“填空式”调解协议模板,简化司法确认申请程序,实现调解和司法确认程序一体化运行,高效赋予调解协议强制执行力。2020年石岩法庭办理的“胡某等31人劳动争议申请司法确认案件”入选全省法院服务保障“六稳”“六保”典型案例。《人民法院报》以“打好司法确认和调解组合拳”为题对石岩法庭工作经验进行了报道。

首创无讼社区标准,筑牢社会治理第一道防线

一是制定“无讼”社区标准,为无讼创建提供指引。与辖区街道办联合在全省率先出台“一个平台、五项机制、五个指标”系统化的“无讼”社区创建标准,为“无讼”社区创建提供了指引,让传统“无讼”模式适应城市化转变,成为市域治理的重要抓手。

二是下沉司法力量,实现社区对接全覆盖。在辖区10个社区均建立“诉调对接站”,各配备1名社区法官开展调解指导、司法确认办理等工作,助力社区在源头化解纠纷。2022年上半年,社区法官共指导基层调解23次,各社区成功调解纠纷2013件,同比上升20.5%。

三是加强宣传引导,让“无讼”文化深入人心。通过巡回审判、“无讼”文化课等方式,广泛宣传“无讼”文化和多元解纷理念,让“有纠纷、到社区、先调解”成为群众的解纷习惯。《人民法院报》以“服务前移,让无讼社区落地开花”为题对石岩法庭推进“无讼”社区创建工作进行了报道。